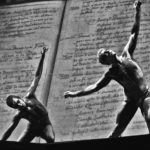

Geografia del Corpo

Geografia del Corpo

- Posted by admin

- On Tuesday April 11th, 2017

- Comments

- 5

Ho provato ad allargare la definizione di corpo in questo lungo discorso sul suo rapporto con lo spazio, cercherò di dare una definizione di geografia del corpo.

Premetto che è un tentativo che segue una mia intuizione, che mi sono limitato a considerare il caso del teatro perché più generale e facilmente affrontabile di un indagine “sul campo”, ossia sulla strada.

Nel lungo percorso che ho affrontato, il rischio di uscire dal campo della geografia è sempre stato in agguato, perché è facile perdersi e generalizzare concetti che aderiscono a discipline diverse. Tuttavia credo che la geografia sia qualcosa di molto di più di una descrizione della Terra, un complesso di considerazioni e fenomeni che riguardano la fisicità del nostro ambiente.

Mi sono mosso molto oltre il mero campo scientifico, per trovare una soluzione che tenesse conto anche del fatto che la geografia non è già scritta, ma la scriviamo anche noi con i nostri corpi.

Per la verità, la scelta di prendere in considerazione il teatro deriva anche da un libro di un noto geografo che mi ha impressionato molto. Sto parlando di Eugenio Turri e della “teatralizzazione dello spazio”. Da questo autore viene la mia intuizione sulla spettacolarizzazione della geografia, ma non in senso negativo, piuttosto rispetto ai benefici che ne può ricavare dallo studio della società anche in questi termini.

Mettere il corpo al centro è la scelta che ho fatto per arrivare alla definizione di questo concetto di geografia, ma non è un centro come quello prospettico, dal quale parte la visione di tutte le cose, bensì un punto d’arrivo. Secondo me significa considerare il corpo come il risultato del lavoro che lo stesso compie nei confronti del mondo e che il mondo riflette sulla sua forma percepita.

Io penso che l’estensione fisica dell’uomo sia solo una questione marginale rispetto all’enorme potenziale che deriva da quella mentale. Con il teatro è possibile esplorarne un possibile effetto e considerare il risvolto fisico e spaziale che concorre con tutti gli altri fattori culturali alla classificazione di una geografia, in particolare quella del corpo.

Con il termine corpo, questo vorrei fosse chiaro, intendo si il corpo fatto di carne ed ossa, ma anche quello mentale e sociale e psicologico che determina la dimensione di vivibilità del primo. Infatti molte delle mie argomentazioni si rifanno al concetto di “evocazione”, che non per nulla è la base di ogni rappresentazione teatrale che voglia insinuarsi nelle pieghe di uno spazio altro.

Evocare ha molti significati, ma quello che più ho tenuto in considerazione riguarda proprio lo spazio, quello che percepiamo non solo a teatro, ma anche con la musica, a televisione e perché no una mappa.

In effetti le mappe non invocano uno spazio sconosciuto, o altro o addirittura inesistente se pensiamo alla storia dell’isola del tesoro?

Non è una affermazione di poco conto se teniamo in considerazione che all’epoca delle esplorazioni l’esotismo fatto di carte con mostri, racconti fantastici e figure come quelle del Prete Gianni, ci hanno spinto al di là dei confini conosciuti fino ad allora. Lo spazio immaginato è quello evocato; prende declinazioni differenti da individuo a individuo, ma ha più di un riscontro nel reale, ed oggi ci ha portato a conoscere ogni angolo della Terra.

Forse uno solo è rimasto ancora sconosciuto e non esplorato in tutta la sua estensione: il corpo.

Dopo esserci spinti fino ai poli stiamo finalmente tornando a cercare la nostra dimensione nello studio del corpo e dei suoi bisogni, delle necessità spaziali e sociali che oggi sono così carenti di umanità

Oggi posso dare il mio modesto contributo alla geografia, lanciando una provocazione più che una definizione. Prendendo in considerazione il termine geografia del corpo, vorrei sollevare anche solo una riflessione integrativa sul ruolo dell’uomo e dello spazio a sua disposizione, sull’uso e l’abuso di unità di misura per stabilire in modo generale come e quanto spazio sia necessario all’individuo per non sentirsi schiacciato dalla fobia di non trovare più posto in un mondo che sembra non poter accogliere tutti quanti.

È una considerazione molto generale, ma viene dalla percezione di un’ urbanistica ostile, una vivibilità sempre minore dello spazio pubblico, da un senso di disagio spaziale dato dalla considerazione di un corpo come numero e da gestire in quanto tale, insieme a tutte le altre cifre che appaiono in un bilancio di ricavi e costi.

Onestamente non sono sfavorevole alla troppa ideologia, ma credo di non finire nell’assurdo se dico che i miei metri quadri a disposizione mi stanno ogni giorno più stretti e i miei spazi vivibili si restringono sempre più velocemente.

Ho parlato di città e l’ho fatto coscientemente, sapendo che queste non sono altro che l’espressione del nostro modus vivendi, della percezione di ciò che dovrebbe essere a “misura di uomo”. Per questo motivo vedo nei cambiamenti di percezione e uso del corpo un rimando e addirittura un legame, con l’evoluzione del nostro costruito sul territorio.

Parlando con amici e professori, mi è stata sollevata spesso l’obiezione riguardante logiche di mercato e questioni che non riguardano il corpo e il suo spazio e io ho risposto sempre che è proprio per questo che io sto scrivendo ora questa tesi.

Quando ho paragonato gli spazi vuoti tra una frazione amministrativa e l’altra che definiscono l’identità di questo e quel luogo, l’ho fatto proprio perché penso che oggi non possa più reggere questa divisione; non ora che non esiste più un’ Italia fatta di italiani, un’ Inghilterra fatta di inglesi ecc, ma piuttosto uno spazio dove le comunità aperte (o almeno dovrebbe essere così) si organizzano in una determinata maniera, peculiare a affine alle caratteristiche geografiche e sociali del luogo.

Non credo possa reggere più la distinzione tra questo e quello spazio, se non per semplificarne la gestione, e tutto questo è successo perché il grande cambiamento della mobilità che è progredito fino ad oggi, dove possiamo prendere il caffè a Roma e pranzare a Dublino, è avvenuto grazie al movimento generalizzato dei corpi.

Per questo motivo ora i problemi riguardano la definizione degli spazi personali, perché oggi è chiaro più che mai che l’Altro non è più oltre, lontano o quantomeno nel Suo spazio. Oggi il concetto di mio e tuo deve cadere e lasciare spazio al Nostro.

Il teatro questo l’ha già fatto da tempo, ma semplicemente non viene preso in considerazione da questo punto di vista; fin dagli inizi del Novecento si è cercato di distruggere questa monarchia identitaria spaziale tra l’attore e lo spettatore con l’uso del pavimento stesso che i due condividono, fino ad includere lo spettatore stesso come parte attiva di uno spettacolo.

La geografia che ha sbandierato prospettiva e concetti categorizzanti e divisionisti fino al secolo scorso, oggi ha il compito di revisionare e smontare l’individualistico punto di vista dell’uomo prospettico.

Uno dei modi per farlo, uno dei tanti, è per me quello di studiare il corpo e la sua geografia, il suo essere “in presenza” ovunque e in nessun posto come diceva anche Barthes, e indirizzare l’attenzione su uno dei bisogni primari dell’essere umano: condividere.

Il possibilismo geografico è la tesi che sostiene che l’uomo non è rigidamente vincolato dall’ambiente fisico, ma a sua volta è un fattore geografico in grado di modellare e modificare il territorio.

L’uomo dunque, compie delle scelte tra le varie possibilità offerte dal territorio, con la tecnologia e la civiltà riesce addirittura ad aggirare gli ostacoli della natura, il tutto lasciando la sua impronta nell’ ambiente di vita.

Seguendo questo ragionamento credo che parte della mia intuizione provenga anche da questa corrente di pensiero.

Geografia del corpo: È l’osservazione e lo studio sulla fenomenologia del corpo e delle sue protesi spaziali. La geografia del corpo si riferisce all’impatto che il cambiamento percettivo delle distanze e delle estremità del corpo umano, dovuto al progresso tecnologico e sociale, ha sul costruito e l’abitato. Si tratta sostanzialmente di descrivere in che misura lo spazio generato dalla presenza di un corpo, governa la percezione della porzione minima di spazio necessaria alla comunicazione con l’Altro.

Italiano

Italiano Español

Español

0 Comments